皆さん、こんにちは! 前回に引き続き、今回も「職場を変える心理学~対人コミュニケーションの実践マニュアル~」の続編をお届けします。職場の人間関係やコミュニケーションの質は、日々の業務の成果に直結するだけでなく、働く人々の幸福度やエンゲージメントにも大きな影響を与える重要な要素です。本ブログでは、新入社員からベテランの先輩社員、そしてチームをまとめる管理職の方々まで、あらゆる立場の皆さんが、より円滑なコミュニケーションを築き、強固な信頼関係を育むための実践的な知識や具体的なスキルを、心理学の視点からわかりやすくご紹介していきます。

伝わったかどうかの確認の仕方を工夫する

Point

・「伝える」は自分主体、「伝わる」は相手主体。この違いに気をつけよう。

・伝わったかどうかの確認は相手に確認しないとわからないことに気を付けましょう。

「伝えること(言うこと)」ではなく、「伝わること」が重要

口頭での伝達に、「言った」「言わない」の問題はつきものです。例えば、

A「この件はちゃんと相手に伝わったのか?」

B「言いましたよ。でも理解されなかったんです。」

A「それじゃあ、伝わったことになってないよ」

B「でも言いました!」

「言った」=「伝わった」という誤解がよくあるかと思います。自分がどのように 伝えたのかよりも大切なのは、相手にどのように伝わったのかが重要です。

伝わる=「相手」が理解する、納得する

つまり、「相手ベース」で考えることが大切

「なにか質問は?」だけでは不十分

本当に伝わったかどうかは、相手に確認しないとわかりません。

説明が終わったら、相手に理解できたかどうかを確認します。伝える情報量が多い際には、内容ごとに話を区切って、理解度を確認しつつ話を進めるとよいでしょう。

確認をする際に「なにか質問はありますか?」と尋ねることがありますが、その際に「いいえ」や「大丈夫です」などの言葉が返ってきても、話し手に気を遣っていて本音を言えず本当に理解できているとは限りません。

「ここまでの説明で、確認したいことはありますか?」「もう一度説明をしてほしいと思われた部分はありまか?」「もう少し深堀をしてほしい箇所はありますか?」などと、言い方を変えて表現をすると相手の心理的な負担を軽減することができます。

また、「ここまで大丈夫ですか?」「次に進んでいいですね?」などの理解をしたことを前提とした確認は、念押しをされているように相手は感じてしまいかえって質問は出にくくなってしまうので注意が必要です。

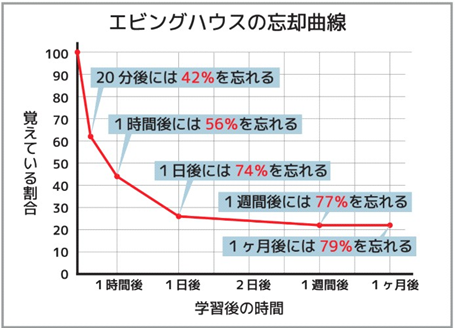

人は基本的に話をあまり覚えることができない

記憶力や集中力の差もありますが、人は かなりの情報を忘れてしまう、もしくは、 最初から聞いていません。「エビングハウ スの忘却曲線」が有名で、人が何かを記憶 しても時間が経つごとにどんどん忘れてい ってしまうことを意味するものです。 本当に伝えたいないようは何度も伝える ことが相手に理解を深めてもらうのに大切 です。

+αで覚えよう

ライオン株式会社が2012年に実施した「新社会人の意識調査」では、新入社員時代にプレッシャーを感じた心に重くのしかかる上司の言葉の第1位は、「言っている意味わかる?」だそうです。相手の理解度を確認するために配慮のつもりでかけた言葉が、意図していないところで相手のプレッシャーに感じられているようです。

つまり、相手に伝わったかどうかを確認する際には、プレッシャーを感じさせないように尋ね方を工夫することも大切です。

相手本位の依頼をしよう

Point

・一方的で指示的な依頼は強制にとられてしまう可能性があるので注意が必要です。

・ネガティブな表現ではなくポジティブな表現を使いましょう。

「~してください」ではなく「~していただけますか」

お願いするときに「~してください」という表現がよく使われますが「~してください」は相手に指示をする際の表現です。「~してください」という一方的な依頼には、「はい」と答えて従うしかありません。これでは、受け手には「お願い」ではなく「指示された」と捉えられてしまいます。

依頼するときもコミュニケーションであることを意識して、メッセージのやりとりができる言葉や表現が重要です。

「~していただけますか?」とお願いをすることで、相手の都合を優先した相手本位の表現になるので、相手も「いいですよ」と言葉を返しやすくなります。

有無を言わさない一方的な依頼ではなく、相手の了承を得ようとする謙虚な表現が大切です。

禁止ではなく、してほしいことを伝える

「~しないでください」は、さらに注意が必要になります。行動を制限したり、禁止するときの表現であり、相手の反発を招く可能性があります。

「~しないでください」という言葉の裏には、「こうしてほしい」という思いがあるはずです。改善をしてほしいことは、具体的な行動で依頼することが大切です。

「~していただけたら嬉しいです」「~していただけたら助かります」などの、ポジティブな表現を用いることが大切です。

禁止の言い換え

✖「時間に遅れないでください」

〇「時間を守っていただけると助かります」

✖「勝手に変更しないでください」

〇「変更をする際は声をかけていただけますか」

+αで覚えよう

依頼をする際は、クッション言葉を使うとより効果的です。クッション言葉とは、会話の中でクッションの役割をはたす言葉のことを言います。

「恐れ入りますが」「申し訳ございませんが」「お手数ですが」などと一言加えるだけで、より丁寧な印象になります。

相手への気遣いが伝わることで、こちらのお願いを聞き入れてもらいやすくなります。

相手に対して「申し訳ないけど」などの一言があるだけで、直接的な表現を避け、コミュニケーションをスムーズに進めやすくなります。

ティーチングとコーチング

Point

・サポートが必要な人には2通りのかかわり方があるので違いを覚えましょう。

・2つのかかわり方を相手の状態に応じて使い分けましょう。

相手が答えを見つけるサポートをする

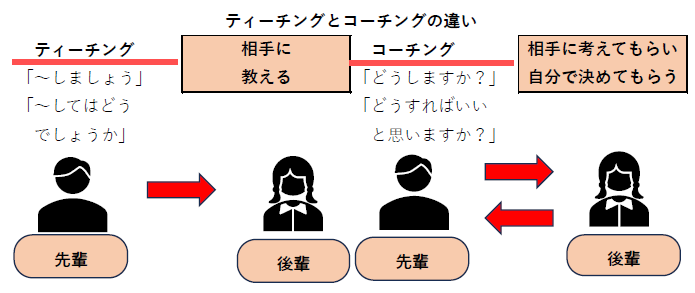

サポートが必要な人は、「自分はどうすればいいのか」「何をしたらいいのか」がわからずに戸惑ったり、不安になったりすることがあります。そういったときには、ティーチングとコーチングの2通りのかかわり方があります。

ティーチング…サポートする側が対象者に何をしたらいいのかを的確に判断し、相手に答えを教えるかかわり方。

具体的には、「~しましょう」などの指示したり、「~したらどうか」などの助言をしたりします。

初めて直面した問題に直面して、自分で解決できない状態にある人にはティーチングが向いていま

す。

コーチング…対象者に「自分で答えを見つけるようなサポートをする」かかわり方。可能な限り、その人自身に考

えてもらい、自分で決めてもらうことが大切で、自己決定を支援することで、その人の自己解決能力を

高めて、自立や自己成長をサポートすることが出来ます。

ティーチングとコーチングは、相手の状態に応じて、使い分けることが大切です。

コーチングの3つのプロセス

相手に考えさせるためには、オープン・クエスチョンできっかけを作ります。例えば、「どうしたらいいと思いますか?」などと尋ねると、相手は質問に答えるために考えを整理したり、自分の考えを深めることになります。質問で引き出した相手の考えや意見を、受け止めて承認をします。

このプロセスにおいて、相手の考えを引き出す質問、その考えを受け止める傾聴、考えることを動機づけする承認が大切です。

自分も相手も大切にするアサーション

Point

・行動療法から生まれた、コミュニケーションの考え方と方法を覚えましょう。

・自己肯定・他者肯定(私もあなたもOK)のかかわり方が大切です。

相手への配慮を欠く「言い過ぎ」に気を付ける

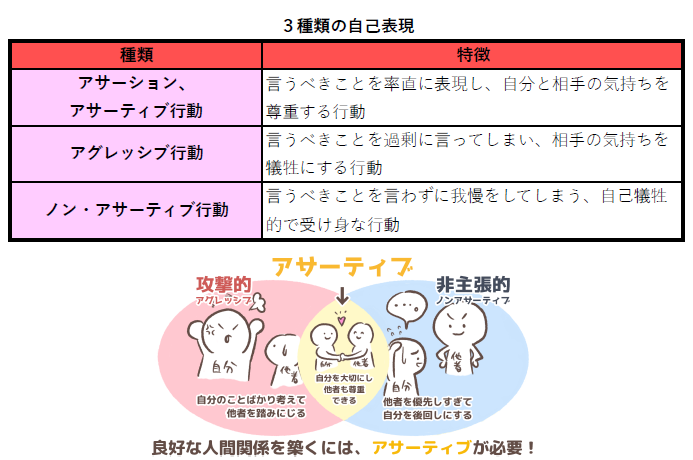

アサーション(アサーティブ行動)…自分の考えや気持ちを素直に伝え、自分も相手も大切にした自己表現。

自分の意見を伝える際に、感情的になり、相手を言い負かそうとしてしまう人や、自分の立場のみを過剰に主張をする人がいます。

例)「私が言った通りにしないから、こんなことになるんだ」と言ってしまう。

➡相手を傷つけたり怒らせたりしてしまい、その場の雰囲気が悪くなり、後味の悪さを感じることになります。

このような「言い過ぎ」「やり過ぎ」な表現をアグレッシブ行動といいます。いくら正論だとしても、相手からすると「そんな言い方をしなくても…」「そこまで言わなくても…」と感じ、自分は傷つけられたという感情が生まれてしまいます。

自分の思いを表現できない「言えない」

自分の言いたいことがあっても、相手に気を遣って黙っている人や、相手の顔色をうかがって、言いたいことが言えない人も少なくありません。「自分が我慢すればいい」「言わないほうが無難」と、自分の意見を抑えつけてしまうことをノン・アサーティブ行動といいます。言いたいことをちゃんと言えない状態だと、ストレスやフラストレーションがたまってしまいます。

アサーションは「言い過ぎ」と「言えない」という問題を解決し、誠実で対等な人間関係をつくる効果的な方法として有効です。

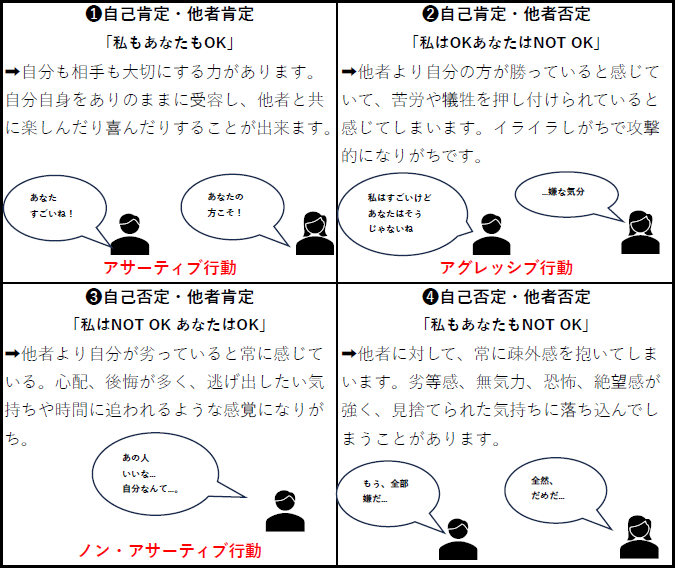

4種類の自己表現と基本的構え(人生態度)

人生態度…交流分析の理論の一部として考えられており、人が持つ基本的な対人関係のスタンスを表しており、4つ

のタイプに分類されます。

❶であれば豊かな人間関係を築くことが出来ますが、それ以外は自分か相手が負担を感じるため、豊かな関係を築くのは難しくなります。特に❹は対人関係に非常に強い苦痛を感じさせてしまいます。

+αで覚えよう

ストロークとは?

ストロークとは、他者の存在を認め、認めたことを表す「言動」のことを言います。ストロークにはプラスとマイナスのストロークがあり、プラスのストロークには、ほほ笑みや、挨拶、手をつなぐなど相手からもらうと気持ちが良くなるストロークです。

反対に、マイナスのストロークは、睨まれたり、批判されたり、暴力を受けるなど、相手からもらうと傷つきや痛みを感じるストロークです。豊かな交流を築くためにはプラスのストロークを意識することが大切です。

怒りをコントロールする

Point

・怒りの感情をコントロールして上手に対処する方法を身につけましょう。

・怒っている相手に適切に対応するために、怒りの仕組みを知りましょう。

自分の感情と上手く付き合う

アンガー・マネジメント…怒りの感情と、上手に付き合うための考え方と方法。

怒りについての悩みを感じている人は少なくありません。相手に対してイラっとしたり、ムカッとしたりすることもあります。そういった感情が言動に表れてしまうとトラブルの原因になってしまいます。

怒りは誰しも持っている自然な感情です。怒りの感情を抱いた自分を責めたり、無理にその感情を抑えつけてしまうと、ストレスとなってしまいます。

自分のコアビリーフを知る

コアビリーフ…「~するべき」という表現に象徴されるその人の中にある価値観。

怒りの感情は、誰かに何かをされたり、言われたりして生まれるのではなく、その人の中にある価値観から生まれます。

その人にとって当たり前のことが、当たり前になっていないときに怒りの感情が生まれます。例えば、「遅刻をするべきではない」と考える人は、相手が遅刻をしてくると、相手に対して裏切られた気持ちになって、怒りを感じてしまいます。

しかし「遅刻をするべきではない」という考えを持たない人なら、同じ状況でも怒りを感じることは少ないです。

怒りの原因となる自身のコアビリーフを知っておくことによってイライラやトラブルを回避することが出来ます。

「~したほうがいい(が、しなくてもいい)」「~するに越したことはない(が、しなくてもいい」と柔軟な思考を持つことで怒りをコントロール出来ます。

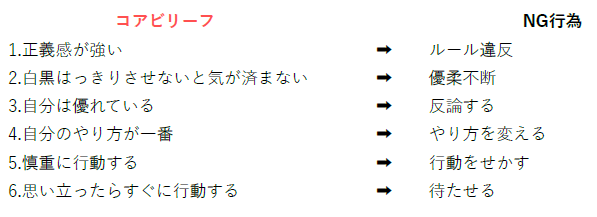

6つのコアビリーフと怒りを刺激するNG行為

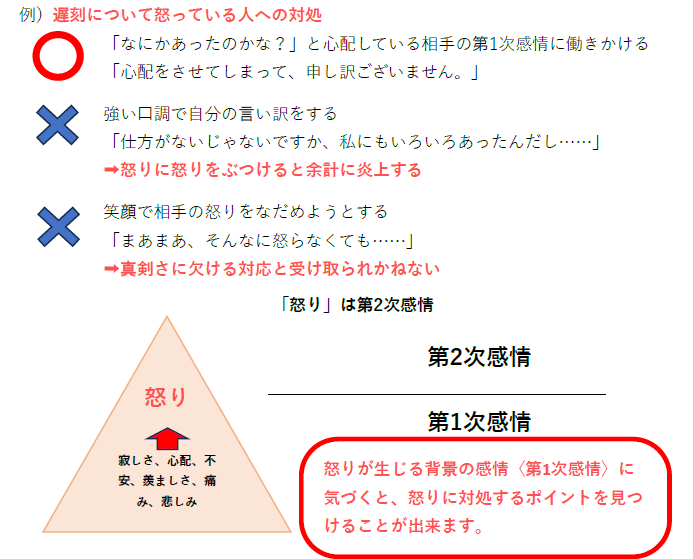

相手が怒っているときの対処方法

怒りの仕組みを理解することで、怒っている相手に適切に対応することができます。怒りは第2次感情と言われ、怒りの裏側には、何らかの、あるいは複数の第1次感情が隠れています。怒っている人の第1次感情を読み取り、その感情を解決できるようにしましょう。

+αで覚えよう

アンガー・マネジメントのテクニック〈短期的な対処術〉

❶怒ったときは深呼吸

口から息を吐いて、鼻から吸い込む。

❷怒ったときは6秒待つ。

反射的な行動をとならいようにイラッとしたときは6秒待つ

❸怒ったときはその場から離れる

気持ちを切り替えて、冷静に整理する時間を持つ。

❹怒ったときは反芻しない

反芻とは、何度も繰り返し考えること。怒りを繰り返していると、いつまでも怒りの感情から離れられなくなってしまいます。

❺怒ったときは怒りを広げない

「以前にも」などと過去のことや、「この機会だから言うけど」のように今は直接関係のないことを引っ張りだして怒ると、怒りが増幅してしまいます。

ソリューション・フォーカスト・アプローチ

Point

・相手がもともと持っている力や長所を使って相手の成長を促しましょう。

・相手を勇気づけながら困っていることに向かい合っていきましょう。

ソリューション・フォーカスト・アプローチ

➡相手の良いところ(長所)・既に持っている力に着目して、相手を勇気づけながら相手が困っていることに向かい合っていく心理療法です。

ソリューション・フォーカスト・アプローチでは、人間には自分自身で問題を解決する力があると信じて支えていきます。

サポートする側は相手がどのように考えているのか、何をどうしたいと考えているのかを引き出すことができる質問をおこない、答えを聴く際にはしっかりと傾聴をおこない、相手の長所や力を見つけ出し教育や成長に生かしていくことが大切です。

3つの質問テクニック

ソリューション・フォーカスト・アプローチには相手の状態をより明確化していくための質問技法が3つあります。

❶ミラクル・クエスチョン…「もし奇跡が起きたらとしたら…。」と想像をしてもらい問題が解決した時と今の

違いを考えるのに役に経ち ます。

例)「あなたが業務に慣れて成功している時、どんな感じだと思いますか?」

❷コーピング・クエスチョン…「今までにどんな対処方法が役に立ちましたか?」と質問をすることで、相手の

対処力を理解できます。

例)「今までに成功した経験で役立ったスキルは何ですか?」

❸スケーリング・クエスチョン…相手の状態や気分を数値化してもらう質問で「0~10の目盛りがあって、10が

一番良いとしたら、今の状態はどれくらい?」と質問して相手の状態を把握し

ていきます。

例)「10段階で、現在の自信度はどれくらいだと思いますか?」

ソリューション・フォーカスト・アプローチを活用したフォローの具体例

先輩;「最近の業務はどう?進めやすいところと、少し難しいところがあったら教えてほしいな。」

新人;「うーん、進めやすい部分は、先輩がすごく優しくサポートしてくれるところです。でも、手順が複雑な部分

は、少しつまずいてしまうことがあります。」

先輩;「いいね、進めやすいと感じる部分があるのは素晴らしいね!手順が複雑なところ、前回より少しやりやすくな

ったと感じる場面はあった?」

新人;「確かに、一部は理解しやすくなりました。自分でメモを取って、それを見返したら助かりました。」

先輩;「それはいい方法だね!そのメモを活用して、次にどんな手順を改善するとさらにうまくいきそう?」

新人;「んー、もう少し具体的なチェックリストを作るといいかもしれません。」

先輩;「それもいいアイデアだね!次回までにチェックリストを試しに作ってみたらどうかな?その結果を教えてもら

えると嬉しいよ。」

➡こうすることで、新人が自分の強みを活かしつつ、具体的な行動を通じて成長を感じられるようになります。

自信を失っているときのフォロー

先輩;「最近、少し元気がないように見えるけど、何か気になることがあるのかな?」

新人;「最近ミスが多くて、自信をなくしています…」

先輩;「なるほど。でも、これまでの中で少しでも成長を感じた瞬間があれば教えて ほしいな。」

新人;「一度だけ、お客様から『ありがとう』と言われたことがあります。」

先輩;「それは大きな成果だよ!その瞬間をもう少し増やすために、次にどんな行動をしてみたいと思う?」

新人;「丁寧な言葉遣いや、明るく元気な声のトーンを意識してみようと思います。」

先輩;「それはいいね!応援してるから、一緒に取り組んでいこう。」

➡このように、ポジティブな視点と具体的な行動につなげる会話を意識することで、マイナス思考を少しずつ和らげる

ことができるようになります。

+αで覚えよう

ソリューション・フォーカスト・アプローチは問題解決意識の低い相手に対しても導入のしやすい心理療法として有名です。

サポートをする側が相手の気持ちや希望を積極的に理解しようとする姿勢が自尊心を高めて、変化や問題解決に向けての意識を高める効果があります。

この姿勢を大切にすることで、短期の問題解決も可能になることがあります。ソリューション・フォーカスト・アプローチを活用することで新入社員のモチベーションアップや成長につながることが期待できます。

おわりに

第一弾と第二弾に分けてお届けしたこのブログ、皆様のご感想はいかがでしたでしょうか?今回の内容が、職場環境の改善や、新入社員を含む職場の皆さんが安心して働ける環境づくりの一助となれば幸いです。このガイドラインがそのきっかけとなり、少しずつでも実践していただければ嬉しく思います。

ただ読むだけでなく、ぜひ実際に活用してみてください。心理学やコミュニケーションの技法を取り入れることで、職場の雰囲気が良くなり、皆が安心して働ける環境へとつながるはずです。せっかく時間をかけて育てた後輩や新卒が、不安や環境の問題で職場を離れてしまうのは悲しいですよね。少しずつ取り入れるだけでも、大きな変化につながると思います。

心理学にはまだまだ役立つ知識がたくさんあります。今回のブログではすべてを盛り込むことはできませんでしたが、次回以降の機会にさらなる情報をお届けできればと思っています。このブログが、心理学や指導方法に興味を持つきっかけになれば、それだけでも幸いです。

人を雇うことは比較的簡単で、辞めてもらうこともまた容易です。しかし、安心して働き続けられる環境を維持することは、容易ではありません。だからこそ、みんなで協力してその環境を作り上げることが、職場をより良くする大きなカギになると考えています。このブログがその第一歩となり、未来への希望を広げるきっかけとなることを願っています。

コメント