皆さん、こんにちは!日々の仕事において、職場の環境、特に人間関係について深く考えることはありませんか?今回は、新入社員が安心して定着できる環境を整えることはもちろん、全社員が互いに理解し、支え合える理想的な職場を築き上げていくための実践的な方法を、心理学の視点からご紹介したいと思います。

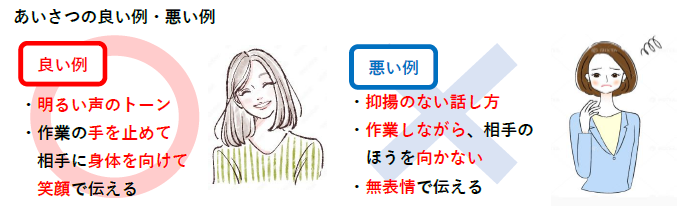

相手より先にあいさつをしよう

Point

・あいさつをすることによって相手に好意的に関わろうとする意思表示をすることができます。

・率先してあいさつをすることで、「感じのよい人」や「話しかけやすい人」などの印象をあたえることができます。

あいさつは関係構築の第一歩

「おはようございます」「こんにちは」というあいさつから、その日の相手とのコミュニケーションがはじまります。

相手よりも先に、自分から挨拶をすることが大切です。なぜなら、あいさつをする ことが相手の存在を承認して、好意的に関わろうとする意思を伝えることができるか らです。人間には他者から認めてもらいたいという承認欲求があります。そして、承 認されると、それに応えようとするする心理が働きます。自分の存在を承認してくれ た人と、いい関係を築きたいという感情が生まれ、人間関係がスタートします。 反対に、あいさつをしても相手から返事がなかったりおざなりなあいさつをされる と「自分に関心がない」「軽く扱われている」などの不安な気持ちになってしまいま す。不安な気持ちのままでは、その後のコミュニケーションに悪影響を与えてしまう 可能性があります。

好印象なあいさつのコツ

- 相手より先に自分からあいさつをする

- 声のトーンは明るく

- 顔と身体を相手に向ける

- 優しいまなざしと表情を意識する

あいさつは、相手の存在価値を伝える効果的な方法です。言葉だけに頼るのではなく、言葉以外の手段も意識することが大切です。

+αで覚えよう

あいさつのコミュニケーション効果を高めるには、ただあいさつをするのではなく相手の名前を加えるとより効果的です。例えば、「〇〇さん、おはようございます」「こんにちは、〇〇さん」などと相手の名前をプラスすることで日常のあいさつが、親しみのこもったメッセージになり、相手に「自分の存在を認められている」ことを感じてもらえます。

ラポール(信頼関係)の築き方

Point

・ラポール(信頼関係)を築くためにはコミュニケーションが大切です。

・相手が話しやすくするためには聴き手の態度や質問の仕方が大切です。

コミュニケーションとはメッセージを伝達し共有することです。メッセージを伝えるとき言葉に頼りがちですが、相手を大切に思う気持ちを伝えるためには言葉以外の手段も重要になります。

話しやすい雰囲気をつくるポイント

- 自分のやっている作業を止める

➡忙しそうにしていると話しかけにくい - 笑顔で相手を見る

➡無表情や仏頂面だと「不機嫌そう」「話しかけないほうがいい」と思われてしまう。 - 相手と同じ目線で話を聴く

➡相手と目の高さをあわせることで相手との位置関係を表すことができます。

この心遣いが相手に話をしやすい雰囲気を伝えることができます。

相手と話をする際は手を止めて相手が椅子に座っていれば自分も椅子に座って自分と相手の目線を合わせて表情を意識して話を聴く態度が大切です。

例えば…

友達が悩み事を話そうとしているのに、あなたがスマホを見ながら「うん、聞いてるよ」と言ったらどうでしょう?友達は「本当に私の話を聞いてくれているのかな」と不安になるかもしれませんよね。

逆に、スマホを置いて友達の目を見ながら笑顔で話を聞いてみるとどうでしょう?さらに、友達がソファに座っているならあなたも同じ高さになるように椅子に座り、相手の目線に合わせて話を聴く。そうすると、友達は「話をしやすい雰囲気だな」と感じて、自然と心を開くかもしれません。

要するに…

話しやすい雰囲気を作るには以下が重要です

- 作業を止めて、忙しさを感じさせないこと。

- 笑顔を心がけて、相手を安心させる表情をつくること。

- 同じ目線になるよう姿勢を調整し、相手を尊重している姿勢を示すこと。

これらが重要になります。

+αで覚えよう

ラポールとは、もともとカウンセリングで用いられていた用語で、「親近感や信頼感にあふれた深い感情的接触を伴う対人援助関係」と定義されています。簡単に言ってしまえば、サポートする側とサポートされる側との信頼関係を表します。

相手にリラックスしてもらう

Point

・初対面の相手には2つの不安が伴います。この不安を取り除き相手にリラックスをしてもらいましょう。

・簡単な雑談を行ってお互いの緊張をほぐすようにしましょう。

2つの不安を取り除く

初対面の相手と関わる際には、2つの不安が伴います。

①話す内容に関する不安

→「何から話そう」「どう説明したら理解してもらえるかな」といったように、自分が話したいと思っていることを上手く伝えることが出来ない人も多いです。だからこそ話を聴く側には相手の話を上手に聴く技術が求められます。

②聴き手に対する不安

→「この人は自分を受け入れてくれるのか」「軽蔑されないかな」といった聴き手に対しての不安があります。この不安を取り除くには、話しやすい雰囲気を作り、相手の存在を認め、好意的に関わろうとする意思を伝える必要があります。

要するに、相手にリラックスしてもらうことが大切です。

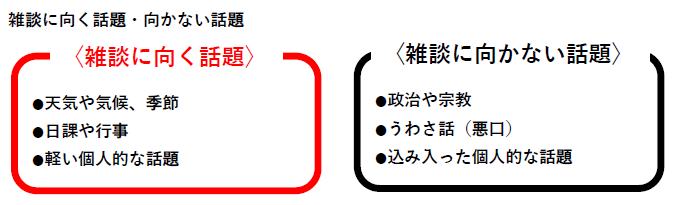

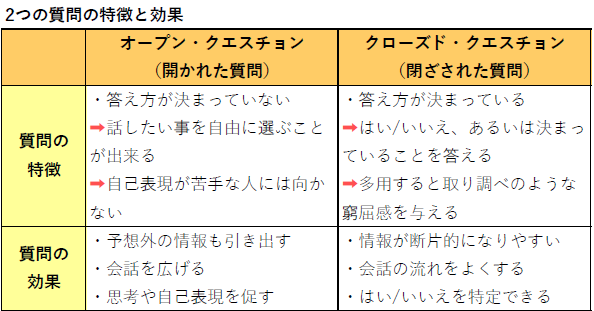

クローズド・クエスチョンで緊張をほぐす

会話の始まりは、お互いに緊張をしていることが多いです。

あいさつの後は、簡単な雑談でお互いの緊張をほぐすと良いです。例えば、「おは

ようございます」の後に「今朝は暖かいですね」などの天気・気候、季節などに関す

る一言を付け加えると良いでしょう。

クローズド・クエスチョン…深く考えなくても答えられる質問のことで、「はい」か「いいえ」で答えれる質問や、

「好きな食べ物は?」の ように求められる答えが決まっている質問のことです。

リラックスしてもらうときのポイント

- あいさつの後は、雑談でお互いの緊張をほぐす

- 相手を思いやった言葉や簡単な質問で、話を相手に向ける

- 質問をする際は、クローズド・クエスチョンを活用する

オープン・クエスチョンで会話を広げる

Point

・相手の緊張をほぐしたらオープン・クエスチョンで会話を広げましょう。

・相手の話したいことを自由に話してもらおう。

オープン・クエスチョンで本題に入る

オープン・クエスチョン…5W1H(「いつ」「どこで」「だれが」「なにを」「なにが」「どのように」を尋ね

る質問。答え方が決まっていないので予想していなかった情報を引き出して会話を広

げる効果があります。

オープン・クエスチョンは「はい」「いいえ」では答えることが出来ないので、自分の言葉で答えることが必要なので相手の心の中にある思いを自由に表現してもらいたいときにオープンクエスチョンを用いると効果的です。

※自己表現が苦手な相手に対しては、自分の意見や考えを上手く表現できず、戸惑わせてしまうことがあるので注意が必要です。

オープン・クエスチョンの例

自分;今度の休みはなにか予定はある?

相手;うーん、特にないです。

自分;もし何でもできるとしたら、どこに行ってみたい? (オープン・クエスチョン)

+αで覚えよう

相手の質問には具体的に回答しよう

相手からオープン・クエスチョンな質問が来た際には具体的に回答をしましょう。相手の質問に対して曖昧な答えをするのは、「個人情報を知られたくない」という心理的なブロックが働いており、相手には「それ以上踏み込まないでほしい」というネガティブな印象を与えることがあります。

例えば「あなたの趣味は?」と聞かれた際に「食べ歩きです」と答えるよりも、「食べ歩きが好きで、最近だと神戸の南京町で食べ歩きをして老祥記の豚まんが美味しかったです」と具体的に答えるほうが、相手の印象に残りやすく、さらに「老祥記って有名で、かなり並んだんじゃないですか?」と会話を広げることができます。

第一印象を良くしよう

Point

・初対面で相手に受けた印象は、その場で消えてなくなるものではありません。

・第一印象が良いとその後の関係値を築きやすくなります。

外見と話し方が9割を決める

人間は好感の持てる相手に対しては自然と耳を傾けたくなります。しかし、悪い印象を持たれてしまうと、その人の言うことには興味は持てず、聴くことを避けようとしてしまうものです。

伝え上手になるための第一歩は、好意を感じられる第一印象と言っても過言ではありません。

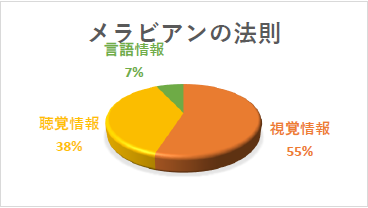

メラビアンの法則

アメリカの心理学者、メラビアンはコミュニケーションにおける相手に対する好意を決める要因を研究した結果下の図のような法則を見出しました。視覚情報とは、身だしなみや表情などの目から入ってくる非言語情報のことで、聴覚情報とは、声の大きさやトーン、話す速度などの耳から入ってくる準言語を意味します。そして、言語情報とは話の内容や言葉の意味そのものを表します。

相手に対する好感度は、話の内容に関わらず、身だしなみや表情、話し方などによって9割が決まることになります。

例えば…

太っている人やガリガリの人に筋トレやプロテインを「効果があるよ」と勧められても、筋トレやプロテインを始めようとはなかなか思わないものですが、筋肉がしっかりついている人や肌がきれいな人から「効果があるよ」と言われれば自分も始めてみようかなと思いやすくなります。

要するに…

初対面で相手に抱いた印象は、その場限りのものではなく、その後の関係にも影響し続けるものです。第一印象が「怖そう」な人であれば少し身構えながら関係をつくっていくことになります。反対に「優しそう」な印象を抱いた人には親しみや好意を感じてもらうことができ、良好な関係を築くことができます。

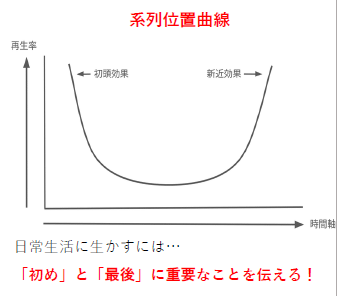

このような、初対面での情報がもつ影響力を初頭効果と言います。つまり、コミュニケーションにおける人との関係づくりでは、「最初が肝心」と言えます。

+αで覚えよう

直近の印象や評価が持つ影響力を、親近効果と言います。

一方的に話を終了するのではなく、不足している情報や、わかりにくいところがなかったかを尋ねて、相手の理解度や満足度を確認、フォローをすることで相手に疑問や不安が残らず印象のよい終わり方をすることができます。

話の構成を工夫しよう

Point

・話のわかりやすさは話し手ではなく、聴き手が決めます。

・話の順序を工夫して相手に伝わりやすい話を意識しましょう。

話のわかりやすさは聴き手側が決めるもの

話が理解しやすいかどうかは、話をするときの構成〈順序〉と表現〈方法〉で決まります。情報を一方的に提供をするのであれば、構成や表現を工夫する必要はありませんが、相手が理解しやすいように伝えるのであれば、相手にとってわかりやすい構成や、相手に合わせた表現が大切になります。

自分の話がわかりやすいかどうかは、聴き手側が判断します。自分の言いたいことを感情のまま相手にぶつけても、相手の印象には残りません。

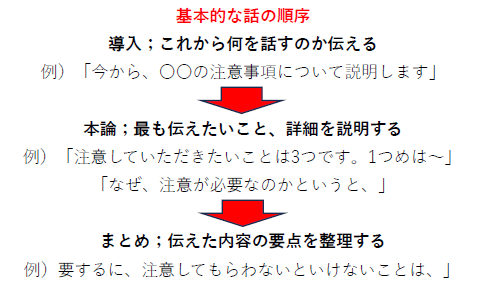

導入➡本論➡まとめの順番で話す

話の構成は「導入・本論・まとめ」の順番が基本です。導入では、これから話す内容を伝え、本論で最も伝えたい具体的な情報を説明します。最後に、まとめとして要点を整理し、聴き手に内容をしっかり理解させることが重要です。

+αで覚えよう

「系列位置曲線」は、人間の記憶が最初と最後の情報を覚えやすい傾向を示した心理学理論です。心理学者アトキンソンとシフリンによる実験では、最初(初頭効果)と最後(新近効果)に提示された単語の記憶再生率が高いことが確認されました。これにより、短期間で記憶する際は、重要な情報を最初と最後に配置することが効果的とされています。

さて、ここまでの内容はいかがだったでしょうか。お伝えしたい内容はまだまだたくさんありますが、今回は一旦ここまでにしたいと思います。続きはまた次回に綴り隊と思っていますのでどうぞお楽しみに!!

コメント